Seit über acht Monaten werkelt die bereits im März installierte Vaillant aroSTOR VWL BM 200/5 fast unbemerkt im Technikraum, um unser Brauchwasser mit überschüssigem PV-Strom zu erwärmen. Seitdem ist die Fernwärme komplett stromlos geschaltet und wird nur noch im Winter zugeschaltet, um primär die Fußbodenheizung zu versorgen. Um die schnittstellenseitig recht “dumme” Wärmepumpe jedoch sinnvoll ins Smart Home integrieren zu können, um passgenau Steuerbefehle zu senden und Sensorwerte auszulesen, bedarf es etwas “Handarbeit”.

Wie man dies mit einigermaßen überschaubarem Aufwand selbst realisieren kann und wie ich dabei gleich noch meine Fernwärme als steuerbare sekundäre Wärmequelle fürs Brauchwasser eingebunden habe, ist Inhalt des nachfolgenden Blogpost.

Brauchwasserwärmepumpe 4 the win!

Vorab: Das Thema ist so vielfältig, dass ich in diesem ersten Blogpost nicht alle Aspekte vollumfänglich ansprechen kann. Ich versuche dennoch möglichst viel “reinzupacken”. Seht es mir deshalb bitte nach, wenn ich gewisse Punkte auslasse oder schlicht vergesse. Stellt eure Fragen gerne – wie immer – per Kommentar.

Die Ausgangslage – Fernwärmeanschluss

Bereits beim Hausbau vor über sieben Jahren wollte ich eigentlich bereits eine Wärmepumpe installieren – inkl. Tiefenbohrung zur maximal effizienten Wärmeproduktion in den eigenen vier Wänden.

Leider gab es bereits damals einen sogenannten “Fernwärmezwang”, wobei man auch sagen muss, dass die dafür notwendige Installation im Vergleich zu alternativen Heizungsarten recht kostengünstig war, da die primärseitige Fernwärmeübergabestation inkl. Verrohrung bis ins Haus im Grundstückspreis bereits inbegriffen war.

Es kamen also “nur” noch einige tausend Euro für den sekundärseitigen Part obendrauf. Als Bau-Newbies dachten wir aber erstmal, dass im Grundstückspreis bereits alle Kosten für eine Grundinstallation inbegriffen sind – falsch gedacht. Aber gut, so ist das eben, wenn man keine Ahnung hat… 😀

So oder so: Die Fernwärmestation war recht schnell installiert und nachdem auch die Zuleitung nach etwas Vorlauf stand, läuft seitdem alles ohne jegliche Probleme…

Hier sieht man die Fernwärmestation – installiert an der Wand. Die Verrohrung “nach außen” erfolgt dann über den sogenannten Fernwärmeübergabeschacht, der im “Tagesbetrieb” mit einem massiven begehbaren Metalldeckel geschlossen wird. Links sieht man den Warmwasserspeicher mit knapp 150l und rechts oben noch das Ausgleichsgefäß, welches für den Betrieb der Anlage notwendig ist.

Damals kostete die kWh nur einige Ct, sodass ich mir auch keine weitere Platte über mögliche Alternativen gemacht habe – zumal es ja eh einen Fernwärmezwang gab. Also installieren lassen und gut ist. Als in der Zwischenzeit die Fernwärmepreise aufgrund der Energiekrise in die Höhe geschnellt sind, habe ich mich erneut mit dem Thema beschäftigt und kam zu dem Schluss, dass ich doch zumindest eine Brauchwasserwärmepumpe (BWWP) nachrüsten und mit PV-Überschuss betreiben könnte.

Primär, um meinen überschüssigen PV-Strom sinnvoll zu nutzen und quasi CO2-neutral unsere Brauchwasserversorgung sicherzustellen. Und sekundär auch, um eine gewisse Unabhängigkeit zu erreichen, insbesondere was die schwankenden Energiepreise angeht. Praktisch ist dann natürlich auch noch, dass eine mögliche Abschaltung der Fernwärme, was in einem Neubaugebiet schon hin und wieder passiert, keinerlei Auswirkungen auf die eigene Versorgung hat – Stichwort Unabhängigkeit bzw. Autarkie.

Technische Voraussetzungen für eine Nachrüstung einer BWWP

Also wie kann man technisch gesehen eine Brauchwasserwärmpepumpe bei einer vorhandenen Fernwärmestation nachrüsten?

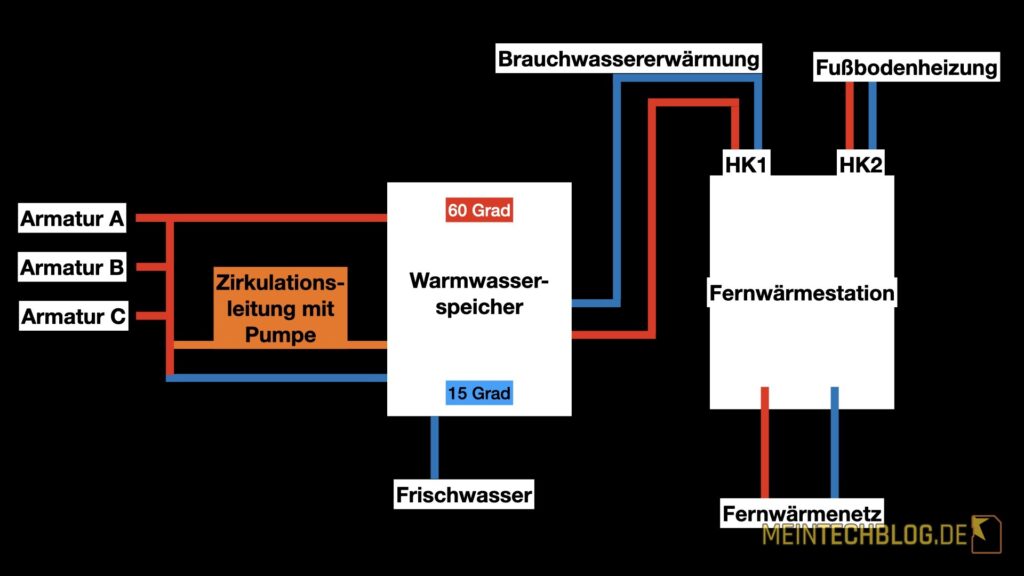

Das ist zum Glück nicht sonderlich kompliziert, egal um welche Heizungsart (Gas, Öl, Pallets, etc.) es sich handelt. Am einfachsten ist es jedoch, wenn es sich um kein Durchlauferhitzerkonzept handelt, sondern ein Warmwasserspeicher vorhanden ist, der als “Wärmepuffer” vorgehalten wird. Denn dann braucht man diesen Speicher quasi “nur” ersetzen. In meinem Fall war das ein knapp 150l fassender Warmwasserspeicher, der an eine der insgesamt zwei Heizkreise der Fernwärmeübergabestation angeschlossen wird:

Durch die Heizspiralen des Warmwasserspeichers wird das knapp 60°C warme Fernwärmeflüssigkeit (Wasser mit irgendeinem Zusatz?!) geleitet, was das Frischwasser im Inneren des Speichers erwärmt. Dieses Wasser wird dann über die Verrohrung im Haus an alle Wasserarmaturen (Küche, Bad, etc.) verteilt.

Der Warmwasserspeicher hat dabei eine kleine Öffnung, in die der Temperatursensor der Fernwärmestation eingeführt wird. Je nach Einstellung wird dann mit einer gewissen Hysterese und Zeitfenster sichergestellt, dass die gewünschte Wassertemperatur im Speicher vorgehalten wird. Dank hoher Heizleistung (irgendwas um die 10kW) ist der 150l fassende Speicher gefühlt in weniger als einer Stunde aufgeheizt.

Vaillant-Warmwasserwärmepumpe 4 the win?!

Was man nun tun muss, ist im Grunde nur den bestehenden Warmwasserspeicher herauszurupfen und stattdessen eine Brauchwasserwärmepumpe mit integriertem Warmwasserspeicher zu installieren, wie in meinem Fall das Modell Vaillant aroSTOR VWL BM 200/5 (Hersteller-Link).

Im unteren Bereich (weiss) befindet sich der Warmwasserspeicher. Im oberen Teil (schwarz) befindet sich die quasi aufgeschraubte Wärmepumpe inkl. Steuerungselektronik.

Dabei habe ich mich aus mehreren Gründen genau für dieses Modell entschieden…

Das Modell “BM” verfügt nämlich – anders als der kleine Bruder mit nur “B” in der Bezeichnung – über einen zusätzlichen Anschluss für eine sekundäre Wärmequelle. Damit ist es also auch möglich meine Fernwärme anzukoppeln und je nach Bedarf diese weiter zu nutzen – bspw. wenn die Wärmepumpe einmal gewartet werden muss, oder aber im Winter, wenn die PV-Anlage nicht genug Überschuss zur Verfügung stellen kann.

KURZER EINSCHUB zum Anschluss der sekundären Wärmequelle: In meinem Fall liegen auf der dem Heizkreis der Fernwärmestation nur knapp über 3,2 Bar an, die die BWWP am Ende aushalten muss. Hier scheint praktischerweise ein Druckminderer verbaut zu sein, der diesen Job übernimmt:

Und darauf sollte man unbedingt achten. Denn – wie ich es verstanden habe – packt die Vaillant BWWP (und vermutlich andere auch) nur einen maximalen Druck von 6 Bar, was wohl so der Standard zu sein scheint – ohne Gewähr.

Zum Vergleich dazu hat mir Daniel ein Foto seiner Fernwärmestation geschickt, der sich gerade auch überlegt eine BWWP nachzurüsten, welche jedoch augenscheinlich ganze 8 Bar “auf den Kessel” bringt:

Hier muss dann unbedingt entsprechende Hardware nachgerüstet werden. Denn sonst geht das nicht lange gut… EINSCHUB ENDE

Darüber hinaus ist der Platz am Aufstellungsort in meinem Fall sehr sehr begrenzt. Denn oberhalb des Warmwasserspeichers hängt noch ein Hauswasserwerk an der Wand. Durch die Höhenbegrenzung kam dann quasi nur noch das Vaillant-Modell mit knapp 200l Fassungsvolumgen und einer Höhe von knapp 1,65m in Frage. Das 280l-Modell, aber auch beinahe alle anderen Warmwasserwärmepumpen, die ich damals recherchiert hatte, hätten platztechnisch einfach nicht gepasst.

Zu guter Letzt besitzt das Vaillant-Modell auch noch zwei Schaltkontakte (SG-Ready), über die sich verschiedene Zieltemperaturen ansteuern lassen. Mir war dabei besonders wichtig, dass diese Kontakte – anders als bei vielen anderen Herstellern – keine 230V benötigen bzw. selbst führen. Im Fall meines Vaillant-Modells liegen an den Kontakten lediglich 18V an, die sich einfach und gefahrlos über günstige potenzialfreie Relais schalten lassen. Mehr dazu später…

Cool an der Vaillant – und auch bei so ziemlich allen anderen Warmwasserwärmepumpen mit integriertem Warmwasserspeicher – ist der Fakt, dass über einen integrierte zusätzliche Elektroheizung nochmal schneller aufgeheizt werden kann, bspw. wenn zu viel PV-Überschuss zur Verfügung steht oder die Zieltemperatur aufgrund von intensiver Nutzung zu sehr sinkt. Im Falle der Vaillant kann hier eine zusätzliche Heizleistung von 1,2kW abgerufen werden, was schon ganz ok ist.

Leider hatte ich aufgrund des beschränkten Platzangebots und der weiteren obigen Anforderungen keine große Herstellerauswahl, sodass ich eben die Vaillant mit dem Kältemittel Typ R 290 nehmen “musste”. Hätte ich mehr “Spielraum” gehabt, hätte ich diesen Fakt sicherlich in meine Kaufentscheidung mit einfließen lassen…

Kurzes Update zum Kältemittel: Holger hat gerade per Kommentar darauf hingewiesen, dass R 290 doch kein Klimakiller ist – im Gegenteil. Parallel dazu hat sich auch Matthias per Messenger bei mir gemeldet und diese “Übersicht über die wichtigsten Kältemittel” (externer pdf-Link) geteilt, in der ersichtlich ist, dass R 290 lediglich ein Treibhauspotenzial (GWP) von 3 aufweist. Danke euch beiden für die Infos!

Rechtliche Aspekte beim Einbau einer Brauchwasserwärmepumpe

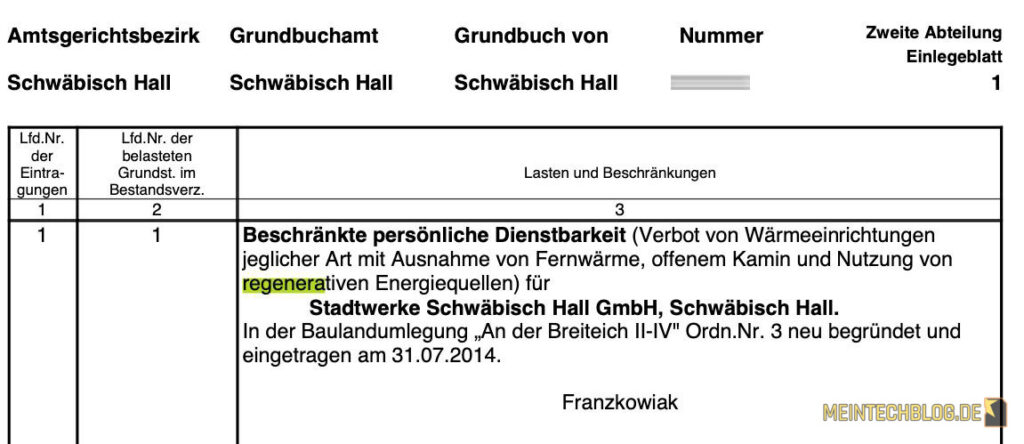

Das hier soll keine Rechtsberatung darstellen, aber ich möchte diesen Punkt zumindest anschneiden. Denn je nach Standort kann es untersagt sein eine “alternative Heizung” einzubauen. Ob das in Zeiten von Energie- und Klimakrisen überhaupt noch rechtlich haltbar ist, kann ich nicht beurteilen, ich kann euch nur berichten, dass ein Freund von mir erstaunt darüber war, dass er laut der für ihn geltenden Verordnungen keine Wärmepumpe installieren darf – seht euch den nachfolgenden Screenshot an:

Ich habe die Quelle jetzt leider nicht mehr finden können, aber in diesem Dokument (externer Link) steht “Vergleichbares”.

Daraufhin hatte ich gleich den für mein Grundstück geltenden Grundbuchauszug gecheckt und folgende Info gefunden:

Glück gehabt, denn in meinem Fall ist neben Fernwärme und offenen Kaminen auch die “Nutzung regenerativer Energien” zur Wärmeerzeugung gestattet. Und da in meinem Fall die PV-Anlage die notwendige elektrische Energie für die Wärmepumpe zur Verfügung stellt, sollte das passen. Evtl. reicht dafür aber auch schon ein Ökostrom-Tarif?!

Die Umsetzung kann starten, oder doch nicht?!

Mit dem Ziel vor Augen die Brauchwasserwärmepumpe schnellstmöglich zu installieren, habe ich diese auch direkt online bestellt. Ich habe mich damals für heizungsdiscount24.de (externer Link) entscheiden, primär da ich über die Hotline direkt jemanden erreichen konnte und auch per Mail zeitnah auf Rückfragen geantwortet wurde.

Das Projekt wurde dann aber direkt ausgebremst durch eine Lieferzeit von stolzen neun Monaten – verrückt. Aber so ist das eben, wenn zig Lieferketten, basierend auf maximaler Globalisierung, zusammengebrochen sind…

Mittlerweile hat sich die Verfügbarkeit jedoch wieder massiv verbessert und man muss nur noch wenige Tage darauf warten – die Preise haben jedoch in der Zwischenzeit auch um gut 10-20% angezogen.

Nach knapp neun Monaten stand dann tatsächlich die Spedition vor der Haustür und ich konnte die neue Vaillant BWWP auf einer Palette und gut verpackt in Empfang nehmen.

Aber gut, konnte ich die lange Wartezeit zumindest nutzen, um einen passenden Installateur ausfindig zu machen. Denn obwohl ich ein DIY-Enthusiast bin, wollte ich die Brauchwasserwärmepumpe unbedingt vom Profi mit entsprechendem Equipment (insb. zertifiziertes Presswerkzeug) zwecks Gewährleistung installieren lassen.

Kostenpunkt ist je nach Aufwand bzw. vorhandener Installation grob 500-1.000 Euro. In meinem Fall musste der vorhandene Warmwasserbehälter “nur” ausgebaut und fünf Wasser- bzw. Wärmeleitungen an die neue Warmwasserwärmepumpe angeschraubt werden. Ok, die Leitungswege haben sich dabei auch etwas geändert, sodass es dem Profi schon einige Stunden an Arbeitszeit gekostet hat. Außerdem müssen auch erstmal alle Leitungen und der vorhandene Warmwasserspeicher entleert werden, was auch etwas Zeit kostet…

Nach einigen Arbeitsstunden hing die Brauchwasserwärmpumpe also an meinem Brauchwassernetz und die Fernwärme war als sekundäre Wärmequelle auch noch angeschlossen – perfekt!

Einzig musste jetzt nur noch der Kondenswasseranschluss in den Abfluss gehangen werden, der in meinem Fall praktischerweise direkt hinter der Wärmepumpe vorzufinden war, da die benachbarte Waschmaschine und der Trockner ja auch einen Abfluss benötigen. Jetzt noch den Stromstecker in die Steckdose und der Spaß kann losgehen. Zumindest schon mal so semi-smart auf Basis der im Display einzustellenden Temperaturwerte und zeitbasierten Regeln (z.B. nachts auf Absenktemperatur stellen).

Integration der BWWP ins Smart Home

Auswertungen zum Stromverbrauch etc. gibt es in einem späteren Blogpost – das würde den Rahmen hier sprengen. Hier nur mal ein kurzer Sneak-Peek zu den Auswertungen, die ich in InfluxDB mitlogge und dann in Grafana visualisiere:

Schön sieht man daran bspw. unsere Urlaubszeit, in der die Wärempumpe komplett ausgeschaltet war und mehrere Tage keinen Strom verbraucht hat. Entsprechend ist in diesem Zeitraum auch die Wassertemperatur gefallen.

Im laufenden Betrieb zeigt die Wärmepumpe übrigens knapp zwischen 400 und 500 Watt (rote Fläche in nachfolgender Grafik), je nach Raum- und Wassertemperatur (blaue Linie). Je größer das “Temperaturdelta”, desto höher ist natürlich der Verbrauch – das sieht man an nachfolgender Detailauswertung recht gut:

Jedenfalls hängt die Wärmepumpe stromtechnisch an einer über den Schaltschrank steuerbaren Steckdose, welche darüber hinaus über einen Wirkleistungssensor verfügt.

Dazu nutze ich einen Relaiskanal eines sechsfach MDT AZI-0616.01 KNX-Aktors (Hersteller-Link). Hier habe ich gerade noch einen rumfliegen, den ich im Netzwerkschrank nachrüsten möchte, um die dortigen Verbraucher “tracken” zu können:

Durch diese Ansteuerung kann ich die Wärmepumpe bspw. bei Abwesenheit auch komplett stromlos schalten. Dies sollte man laut Vaillant-Installationsanleitung (extern Link) zwar explizit vermeiden, was aber eher den Hintergrund hat, dass man die BWWP nicht bei laufendem Heizbetrieb vom Strom trennen sollte, da dies der Kompressor bzw. die Bauteile nicht gut abkönnen. Ich habe deshalb in meiner über Loxone umgesetzten Regelungslogik hinterlegt, dass der Strom erst nach 10 Minuten getrennt werden darf, sobald die Leistungsaufnahme der BWWP unter 10W sinkt. Denn dann ist das Teil eh nur im Standby und kann gefahrlos vom Strom getrennt werden.

Theoretisch lässt sich diese Art der AC-seitigen “Aufschlauung” der BWWP natürlich auch über einen Shelly 2PM mit Leistungsmessung (Affiliate-Link) realisieren, wobei ich hier auf Dauer etwas “Angst” um dessen kleines Relais, da die BWWP im Heizbetrieb inkl. Elektrozuheizung um die 1,7kW zieht. Hier sollte man zumindest tunlichst vermeiden, dass das Relais bei Volllast abschaltet.

Damit klar ist, an welche Steckdose die BWWP angeschlossen werden muss, habe ich noch ein passendes Label aufgeklebt. Denn mit Labels wird das Leben einfach so viel einfacher.. 🙂

Ach und eine der beiden benachbarten Netzwerkdosen habe ich entsprechend auch vorbereitet, um den gleich noch benötigten ESP32-Controller mit Daten und Strom (per PoE) versorgen zu können…

Neben dem kleinen AC-seitigen “Upgrade” der BWWP mussten dann aber noch weitere “Geschütze” aufgefahren werden, um eine externe Steuerung realisieren zu können. Denn leider ist eine “interne Anbindung” aufgrund fehlender Datenschnittstellen der Vaillant-BWWP nicht möglich. Evtl. ließe sich auch der interne CAN-Bus (oder was auch immer mit dem Display intern kommuniziert) abgreifen, aber darauf hatte ich erstmal keine wirkliche Lust.

Die Menüführung finde ich übrigens echt ziemlich Banane. Man kann sich nichtmal die Wassertemperatur anzeigen lassen, ohne ins Installationsmenü zu gehen. WTF?!

Und um in das Intallationsmenü zu gelangen, muss man folgende wirklich nicht sehr intuitiven Schritte ausführen:

Menü-Taste -> INST.MENUE -> Uhr-Taste + Menü-Taste (beide mind. 3s gedrückt halten)Auch fand ich eine externe Ansteuerung praktischer, da ich dann immer noch relevante Werte der BWWP bspw. über zusätzliche Temperatursensoren auslesen kann, wenn die BWWP komplett vom Strom getrennt ist.

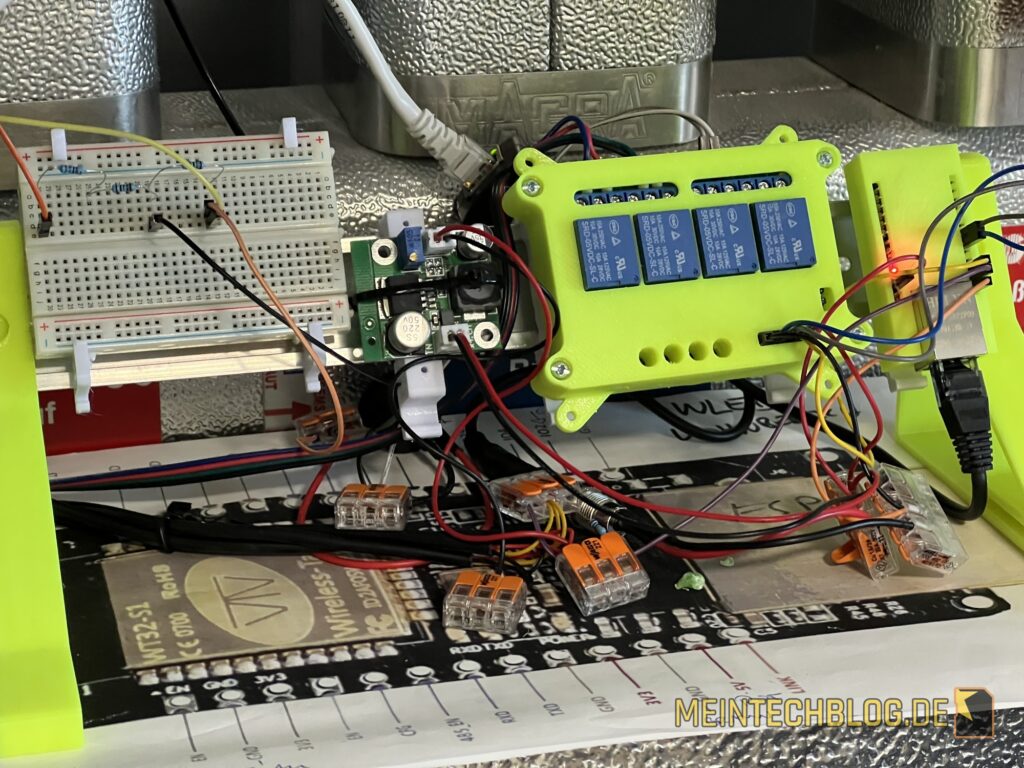

Also kam – wie sollte es auch anders sein – wieder einmal ein WT-ETH01 mit ESP32-Controller und RJ45-Netzwerkanschluss (Affiliate-Link) zum Einsatz. Ich bin über die Jahre einfach ein voller Fan dieses Controllers geworden, da er wenig Strom verbraucht und dennoch – anders als die meisten Controller – eine vollwertige Ethernetschnittstelle zur Verfügung stellt. Und ich hasse WLan-Anbindungen auf den Tod bzw. versuche diese zumindest so weit zu vermeiden, wo es eben geht.

Ich zeige euch erstmal den voll funktionsfähigen prototypischen Hardwareaufbau, der künftig auch nochmal einer Revision unterzogen wird. Evtl. designe ich auch endlich mal eine passende PCB-Leiterplatte, auf dem alle relevanten Komponenten untergebracht werden können…

Primär für mich als Gedankenstütze die verwendeten 3D-Druckteile, die ich für solche prototypischen Installationen echt genial finde:

- WT32-ETH01 Case with SnapLip (Thingiverse-Link)

- 4-Channel Relay Module Case (Thingiverse-Link)

- Breadboard din rail mount (Thingiverse-Link)

- DIN Rail Spring Clip (Thingiverse-Link)

- DIN Rail Stand KIT (Thingiverse-Link)

Größtensteils gedruckt mit meinem Lieblings-PETG-Filament in Giftgrün/-gelb aka AzureFilm 3D Neon Lime 1,75mm 1kg, FG171-2000 (Affiliate-Link), welches temperaturbeständig genug ist selbst den sich aufheizenden ESP32-Controller zu beheimaten – ohne sich über die Zeit zu verziehen. Mit PLA wird das hingegen auf Dauer nichts – bereits selbst leidvoll feststellen müssen…

Nun zur Konzeption des Ganzen, wobei ich das obige Bild nochmal um einige Bezeichnungen zwecks Nachvollziehbarkeit ergänze:

Fangen wir erstmal rechts im Bild an mit dem WT-ETH01 mit ESP32-Controller (Affiliate-Link), welcher das “Gehirn” des Ganze ist. Dieser wird über einen 5V-PoE-Splitter (Affiliate-Link) mit dem zentralen 48Port UniFi-PoE-Switch im Netzwerkschrank verbunden und erhält damit sowohl Strom als auch eine passende Datenverbindung.

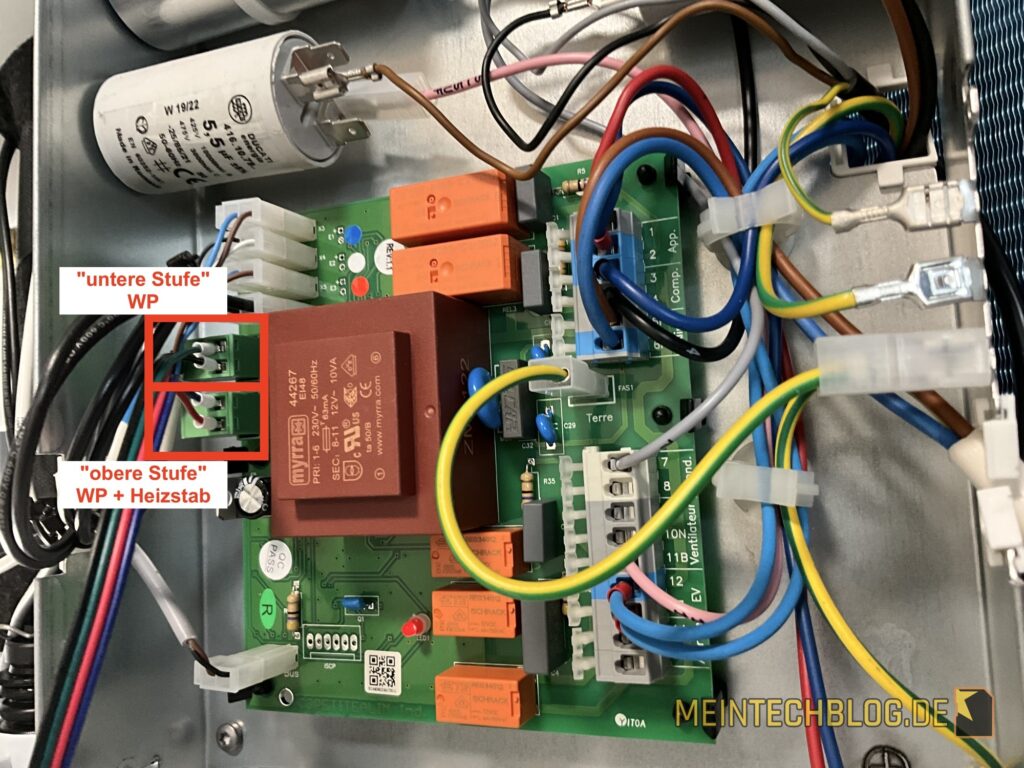

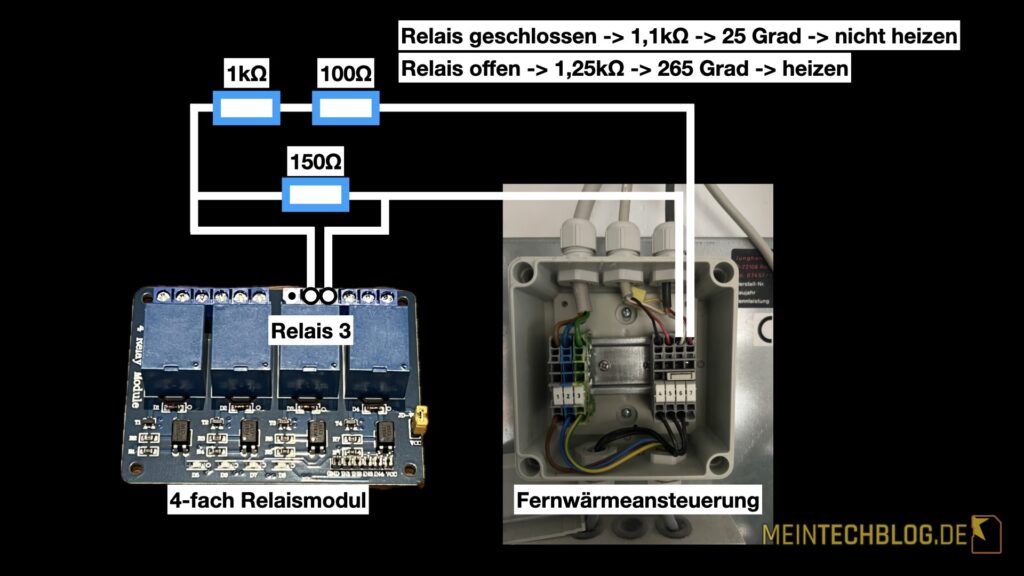

Über drei seiner GPIO lassen sich dann jeweils ein Relais dieses 4-fach-Relaismoduls (Affiliate-Link) ansteuern. Die ersten zwei Relais steuern jeweils einen der oben erwähnten Kontakte der BWWP, um die “untere Stufe” und “obere Stufe” zuschalten zu können. Damit lässt sich dann die gewünschte Zieltemperatur entsprechend selektieren. Das dritte Relais kümmert sich dann später darum der Fernwärme einen Temperaturwert “vorzugaukeln”, um je nach Wunsch eben ein Zuschalten der sekundären Wärmequelle zu ermöglichen.

Dann ist noch ein DC-Stepdown-Converter (Affiliate-Link) eingebaut, der die 5V-PoE-Versorgungsspannung nochmal auf 3,3V runterregelt. Diese Spannung wird für die insgesamt drei angeschlossenen OneWire-Temperaturfühler Typ DS18B20 (Affiliate-Link) benötigt, welche die Wassertemperatur des Speichers, die Temperatur des Lufteingangs und die Temperatur des Verdampfers messen sollen.

Eigentlich arbeiten die OneWire-Temperatursensoren wohl auch mit 5V, aber ich habe mich damals dafür entschieden auf 3,3V zu gehen. Warum, weiss ich ehrlich gesagt auch nicht mehr… 😀 Ich werde demnächst mal testen, ob es auch mit 5V klappt, denn dann kann man sich den DC-Stepdown auch schenken… Wichtig ist jedenfalls, dass zwischen der VCC- (3,3V) und Datenleitung der OneWire-Sensoren ein 4,6kOhm Widerstand geschaltet wird.

Hier nochmal der Aufbau als “Schaltplan”:

Die Kontakte der potenzialfreien Relais 1 und 2 (Abbildung oben) werden dann mit den entsprechenden Kontaktanschlüssen der BWWP verbunden, welche sich auf der Oberseite hinter der Metallabdeckung befinden (das schwarze Plastikcover der BWWP muss dazu vorher abgehoben werden). Die “untere Stufe” mit Relais 1 und die “obere Stufe” mit Relais 2:

Wichtig natürlich vorher die Stromversorgung der BWWP zu kappen und etwas zu warten, damit alle Komponenten wirklich spannungsfrei und ungefährlich sind!

Das Breadboard auf der linken Seite (drei Abbildungen weiter oben) beinhaltet insgesamt drei Widerstände, welche in Reihe geschaltet werden und deren Verschaltung über das oben angesprochene dritte Relais beeinflusst werden kann. Diese “simulieren” in der passenden Verschaltung zwei Temperaturen (25 Grad bei 1100 Ohm und 65 Grad bei 1250 Ohm), welche der Fernwärme zugespielt wird.

Die ermittelten Werte habe ich übrigens per Multimeter “rausgemessen”. Einfach den Temp-Fühler direkt mit dem Multimeter (Affiliate-Link) verbunden und auf Widerstandsmessung gestellt. Dann den angezeigten Widerstand bei Raumtemperatur ablesen. Zum Schluss noch einmal Wasser mit dem Wasserkocher auf knapp 70 Grad aufgezeigt, den Temp-Sensor reingehalten und den Widerstand notieren. Und dann eben die passenden Widerstände aus diesem Set (Affiliate-Link) herauskramen und passend in Reihe schalten…

Das Relais 3 kann dabei dynamisch einen 150Ohm Widerstand “bypassen”, um den Gesamtwiderstand zu beeinflussen, den die Fernwärmesteuerung nutzt.

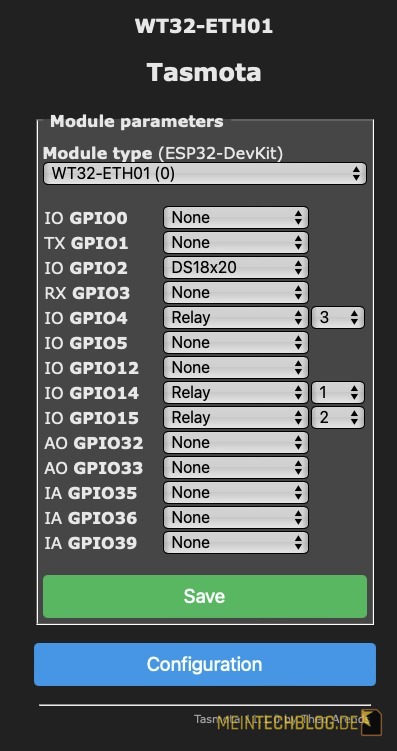

Als Software auf dem ESP32-Controller nutze ich Tasmota (Download-Seite), welches per FTDI-Converter (Affiliate-Link) und den espHome-Flasher (Github-Link) in wenigen Augenblicken installiert werden kann. Mit webbasierten Flashing-Tools hatte ich öfter mal Probleme, deshalb nutze ich bevorzugt den espHome-Flasher…

Die “Verkabelung” sieht dabei wie folgt aus:

Wichtig ist dabei den ESP-Controller in den Flash-Modus zu versetzen. Dafür ist das weisse Jumper-Wire zuständig, welches auf den Pins IO0 und GND aufgesteckt wird. Dazu braucht man passende Jumper-Kabel (Affiliate-Link), die aber ohnehin in keiner DIY-Bastelbude fehlen dürfen.

Das Pinout findet ihr übrigens im WT-ETH01 Datasheet (externer Link). Da ich gefühlt wöchentlich einmal darauf schauen muss, habe ich direkt mal ein Screenshot davon gezogen:

Ist der ESP32-Controller nun im WLan als Accesspoint aufzufinden, lässt sich vom PC aus über die IP-Adresse http://192.168.4.1 eine Verbindung zum User-Interface aufbauen. Unter “Configuration” -> “Configure Other” (Direktlink) lässt sich nun die Zeile “Template” die korrekte GPIO-Konfiguration für den ETH01 eintragen:

{"NAME":"WT32-ETH01","GPIO":[1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,3840,576,5600,0,0,0,0,5568,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1],"FLAG":0,"BASE":1}Jetzt unten einmal auf “Save” klicken und nun sollte man im Menüpunkt “Configuration” -> “Configure Module” (Direktlink) im Dropdown-Feld “Module type” den Eintrag “WT32-ETH01 (0)” auswählen können. Jetzt lassen sich die GPIO des Controllers je nach Wunsch “belegen”.

In meinem Fall habe ich dien OneWire-Sensoren (DS18x20) auf “IO GPIO2” gelegt. Das “Relay 3” (Fernwärme Temp-Emu) auf “IO GPIO4”, das “Relay 1” auf “IO GPIO14” (BWWP untere Stufe) und das “Relay 2” auf “IO GPIO15” (BWWP obere Stufe).

Manche GPIO habe ich bewusst ausgelassen, da sonst der ESP-Controller bei verbundener Peripherie nach einer Stromtrennung nicht mehr korrekt hochfahren wollte…

Die getätigten Änderungen zum Schluss noch mit “Save” abspeichern. Daraufhin sollte der ESP32 einen Reboot ausführen und ab sofort sollte der ESP-Controller mit einer per automatisch per DHCP zugewiesenen Netzwerkadresse über den RJ45-Netzwerkanschluss erreichbar sein.

Nun sollten im Tasmota-Hauptmenü automatisch die gemessenen Temperaturwerte der angeschlossenen OneWire-Fühler angezeigt werden und Buttons zum manuellen Ein- und Ausschalten der Relais auftauchen – inklusive Zustandsanzeige.

Tasmota besitzt hier praktischerweise eine Art “Remanenz”, d.h. der aktuelle Schaltzustand wird nach einem Neustart automatisch wiederhergestellt.

Ich habe übrigens die Relais “invertiert” angeschlossen (zweiter und dritter Pin des jeweiligen Relais). Wenn der Tasmota-Zustand “ON” zeigt, schaltet das Relais nicht durch. Hintergrund ist, dass die Relais beim Stromlosschalten des ESP sonst durchschalten, was für Wartungszwecke etwas unpraktisch ist, wenn dann direkt die Wärmepumpe losstartet. Ist es wie hier beschrieben angeschlossen, schalten die Relais nur einmal für einen Bruchteil einer Sekunde “durch”, wenn der ESP-Controller neustartet. Das triggert die WP dann nicht.

Automatisierung der BWWP per Loxone-Logik

Nun sind schon mal alle Messwerte vorhanden und es lassen sich entsprechende Schaltbefehle über die Relais absetzen, um die Wärmepumpe bzw. Fernwärme zu steuern.

Spannend wird das Ganze natürlich erst wirklich, wenn sich eine regelbasierte Logik automatisiert darum kümmert, die Komponenten passgenau zu schalten. Wie ich das im Detail umgesetzt habe, werde ich demnächst in einem separaten Video zeigen, da dies den Rahmen dieses Blogposts total sprengen würde. Hier nur mal kurz ein kleiner Einblick in einen Teil der Logik:

Die Ansteuerung der Fernwärme als sekundäre Wärmequelle ist dabei auch noch nicht automatisiert.

Jedenfalls nutze ich zur Ansteuerung aktuell nicht die MQTT-Schnittstelle von Tasmota, sondern dessen Web-API, da ich diese nativ in Loxone über virteuelle Ein- und Ausgänge einbinden kann. So lassen sich über die URL

http://192.168.3.104/cm?cmnd=status%2010alle Temperaturwerte einsehen und von alle gewünschten Werte abgreifen. Praktischerweise werden alle IDs der OneWire-Sensoren mit angegeben, sodass man die Messwerte bequem auslesen kann:

Die Relais lassen sich ebenfalls einfach per HTTP-Aufruf ansteuern. Das erste Relais bspw. über die Befehle:

http://192.168.3.104/cm?cmnd=Power1%20on

http://192.168.3.104/cm?cmnd=Power1%20offDer Aufbau sollte selbsterklärend sein…

Aus meinem täglichen Leben

Die oben gezeigte Installation läuft bei mir jetzt bereits seit März absolut reibungsfrei. Ich hoffe demnächst einmal etwas mehr Zeit zu finden, um evtl. sogar eine eigene Platine zu entwerfen, um alle notwendigen Hardware-Komponenten integriert an einem Ort zusammenzutragen und am Ende in ein 3D-gedrucktes Gehäuse unterbringen zu können. Evtl. kann ich Matthias von haus-automatisierung.com nochmal anhauen, damit er mich etwas supportet – er hat nämlich schon einige Platinen entworfen und da könnte ich von seinem Wissen sicherlich profitieren. Evtl. entsteht dabei ja sogar ein gemeinsames Howto-Video – Bock hätte ich darauf auf jeden Fall total!

Insgesamt bin ich auch schon mit der aktuellen Umsetzung super zufrieden, da es einfach “läuft” wie gewünscht und ich damit volle Kontrolle über die Brauchwasserwärmepumpe habe.

Mittlerweile habe ich mir auch passende 90Grad-Rohrmopeds besorgt, um den ein- und ausgehenden Luftstrom etwas steuern zu können:

Beim Einlass habe ich mir noch kurzerhand einen Adapter konstruiert und 3D-gedruckt, um einen Filter einsetzen zu können, den ich von meiner zentralen Wohnraumlüftung “stibitzt” habe:

Hier die stl-Datei zum Ausdrucken – und auch die f3d-Datei zum “Rumbasteln” mit Fusion360:

BWWP 160mm Adapter Luftkanal v2 (669 Downloads )Wer jetzt glaubt, dass das nicht notwendig ist – schaut euch mal den Filter nach wenigen Monaten Betrieb an:

Diesen “Müll” sollte man unbedingt von der feinen Gitterstruktur der Wärmepumpe fernhalten, um dauerhaft Spaß daran zu haben.

Nochmal kurz zu meinen Einstellungen: Die BWWP ist so eingestellt, dass sie die Wassertemperatur im “Normalbetrieb” lediglich auf 30 Grad (Minimalwert) bringt. In der “unteren Stufe” erhitzt sie das Wasser dann auf 58 Grad und in der “oberen Stufe” unter Zuhilfenahme des elektrischen Heizstabs auf 65 Grad. Aber zu der genauen Logik, wann jetzt welche Stufe “getriggert” wird bzw. wann die BWWP komplett vom Strom getrennt wird, komme ich erst in einem späteren Blogpost bzw. Video.

Im normalen “Tagesbetrieb” fahre ich übrigens nie höher als 58 Grad, da ich irgendwo gelesen hatte, dass sich ab etwas über 60 Grad wohl vermehrt Kalk ablagert, was auf Dauer für die verbauten Komponenten vermutlich extrem ungesund ist. Aber da bin ich auch kein Experte.

Insgesamt versuche ich übrigens auch die Taktraten der Wärmepumpe möglichst gering zu halten. Soll bedeuten, dass die Wärmepumpe immer “am Stück” ohne Unterbrechungen aufheizt – meist mehrere Stunden. Zur Not greift eben mal der Hausspeicher unter die Arme, wenn die PV-Anlage gerade mal nicht genug Überschuss liefert. Das soll die Lebensdauer massiv verlängern.

Abschließend bleibt noch zu erwähnen, dass man die Regeln zwingend so definieren muss, sodass gewisse Hygienestandards eingehalten werden. Insbesondere, dass die Temperatur im Warmwasserspeicher nicht lange um die 30 Grad verharrt, da dies wohl perfekte Bedingungen für ungewollte Legionellenbildung schafft.

Am besten wäre es dabei, wenn man konstant 65 Grad im Warmwasserspeicher vorhält, aber das ist denke ich auch unrealistisch. Ich versuche hier im “Normalbetrieb” die 45 Grad zumindest nicht lange Zeit zu unterschreiten und bei “Abwesenheit” (Urlaub) alles komplett abzuschalten, sodass sich die Temperatur dann auf Raumtemperatur (20 Grad) einpendelt – wie das Wasser in den Kaltwasserleitungen auch.

Wer hier praxistaugliche(re) Werte hat, um eine Legionellenbildung zuverlässig zu minimieren -> Immer gerne her damit in die Kommentare!

Ach und falls noch jemand Erfahrungen bzgl. Wartungsmaßnahmen an der Wärmepumpe hat, bin ich auch auf Feedback gespannt. Denn hier habe ich mir bisher noch überhaupt keine Platte gemacht…

BTW: Gerade noch zufälllig auf diese Vaillant Installations- und Wartungsanleitung “für Fachhandwerker” (externer Link) gestoßen – muss ich mir die Tage mal etwas genauer ansehen.

Und zum Schluss der obligatorische Hinweis, dass die oben beschriebenen Arbeiten nur im spannungsfreien Zustand der Brauchwasserwärmepumpe durchgeführt werden dürfen. Also Stromstecker ziehen und am besten noch etwas warten, bis wirklich alle Komponenten spannungsfrei sind! Ansonsten besteht Lebensgefahr, wenn man an dessen Elektronik “herumschraubt”. Im Zweifel einen Experten konsultieren und ganz die Finger davon lassen!

Update zum Projekt siehe hier: LIVE Platinendesign mit Leo @TipsTricksMore

47 Kommentare

Hallo Jörg, R290 = Propan, das derzeit wohl umweltfreundlichste Kältemittel.

Hi Holger,

ach krass. Danke für die Aufklärung! Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet… 🥳

Viele Grüße

Jörg

Habe dem Blogpost gerade ein entsprechendes Update verpasst. Danke nochmal für die Info!

Bzgl. BWWP und externer Steuerung war ich auch lange auf der Suche, da die großen Hersteller mit dem V die sonst gegen Unmengen von Geld immer Gateways für ihre Geräte anbieten die BWWPs echt dumm da stehen lassen. Meine Recherchen haben dann drei Modelle mit MODBUS gefunden:

Wolf

NIBE bzw. Gegen Aufpreis Alpha Innotec

Dimplex (die älteren ohne Propan, die neuen sind wieder Dumm)

Daikin soll wifi haben, davon wissen sie aber selber nichts

Vielleicht hilfst ja jemanden der eine BWWP ins smarthome holen möchte

Holger

Ja mit offenen Schnittstellen sieht es da leider ganz düster aus – zumindest bei den “kleinen” Wärmepumpenmodellen. Denke die hier gezeigte Nachrüstung kann dies aber ganz gut ausgleichen. Ich wüsste nicht, was mir dabei für den Alltagsbetrieb fehlt…

Hallo Jörg,

mal wieder ein spannender Beitrag von Dir der für die kalten Tage den Spaß am basteln antreibt.

Die Lösung mit dem WTH32 und Tasmota ist wahrscheinlich die preisgünstigste um die 1 Wire Fühler auszulesen und die Relais anzusteuern.

Als Loxone Besitzer würde es wohl etwas einfacher gehen wenn gleich aber auch etwas teurer. Zum auslesen der 1 Wire Fühler würde eine Loxone 1 Wire Extension benötigt werden + freie Schaltkontakte am Miniserver.

Die Temperaturen der 1 Wirefühler werden nativ in Loxone angezeigt und können gleich in die Logik eingebunden werden. Schalten der Wiederstände über freie Relaisports am Miniserver (sofern vorhanden).

Mehr ist nicht nötig, ähnlich wie Du habe ich im echten Leben so schon mehrere Wärmepumpen bei Kundenprojekten angesteuert.

Trotz dessen ist Deine Lösung für den DIY User die besserer.

Grüße Wolfgang

Hi Wolfgang,

ja klar, über Loxone-Hardware wäre das natürlich auch gegangen. Wollte aber nicht schon wieder Daten-/Steuerleitungen bis in den Schaltschrank legen und deshalb primär die ESP32-Variante.

Außerdem wollte ich schon lange mal testen, wie stabil sowas läuft über die Monate. Bisher absolut zuverlässig.

Könnte auch noch ein kleines Display anschließen, um Werte zu visualisieren – spätestens dann kommt die Loxone-Lösung nicht mehr mit…

Viele Grüße

Jörg

Ich habe es über Loxone gemacht.

Also beim Compact Server die 2 digitalen Relais für die Steuerung genommen.

Und dann Temperaturfühler (in die HINTERE Hülse eingeführt) über Shelly gelöst.

Ich messe zum Spaß noch Lufteinlass- und Auslass und beim WW-Ausgangsrohr die Temperatur.

Ja das klingt gut!

Neulich hatte ich nach mehreren Monaten stressfreiem Betrieb das erste Mal, dass der ESP-Controller nicht reagiert hat bei der Schaltung der Relais. Ein Neustart und alles lief sofort wieder. Echt strange. Da ist Loxone definitiv im Vorteil – da hatte ich sowas über Jahre noch nie…

Hey Jörg,

ich habe die gleiche BWWP (270 Liter) letzten Monat geliefert bekommen muss sie allerdings noch einbauen und automatisieren. Danke für deinen Blog, die ESP Variante werde ich wohl genau so machen. 👍

Was hast du für einen Filter eingebaut? Die Idee greife ich gerne auf 😉

VG Simon

Hi Simon,

gerne!

Ich hab einfach einen Luftfilter G4 (Affiliate-Link) passend zugeschnitten…

Viele Grüße

Jörg

Ich verwende diese “Zipfelmützen” (Affiliate-Link) direkt auf den mitgelieferten schwarzen Mauerdurchbruchs-Rohren. Die passen trotz anderer Maße perfekt. Da kann man dann bis zu dem Ring auch problemlos die Isolierrohre noch drüberschieben.

Vorteil ist der geringere Strömungswiderstand ggü. Filtern mit nur Rohrdurchmesser.

Der Luftdurchsatz ist erheblich, irgendwo muss die Wärme ja herkommen.

Nach paar Monaten ohne Filter war ich ganz schön erschrocken, wie verdreckt der Wärmetauscher schon war. Und den kann man nicht wirklich gut saubermachen, das ist davor zu verbaut.

Ich hatte schon mal überlegt ne Filterkiste einzubauen, fand das aber nicht so schön, da die irgendwie in der Luft hängen würde. Ich habe am Gerät selbst keinen Platz nach oben, denn ich gehe direkt vom Gerät 90 Grad auf die Wand.

Ich würde die Zipfelmütze nicht direkt am Gerät verbauen, weil die dann weit nach innen ragt, und innen kann es überall mal nass sein.

Hi Alex,

danke dir für deine Erläuterungen! Klingt nach einer soliden Lösung…

Viele Grüße

Jörg

Jörg, ich kann deine STL Datei nicht zum Download finden 😉

Magst du sie teilen?

Noch ne kleine Anmerkung bei dieser WP.

Ich hatte minimalen Wasseraustritt ca. 6 Monate nach Inbetriebnahme.

Die WP stand nicht 100% waagerecht und es hat sich auf der Lufteinlassseite Wasser angesammelt, das nicht wie vorgesehen auf der anderen Seite ablief.

Ursache war zum einen die minimal schiefe Ausrichtung und eine dünne schwarze Leitung. Die liegt in einer Nut locker drinnen, so daß Wasser daneben ablaufen kann. Blöderweise war aber so ein Zettel an der Leitung drangeklebt. Der war genau am Ende der Nut. Über die Zeit hat der sich gesenkt, voll Wasser gezogen und dadurch die Nut “verstopft”. Zettel abgerissen, nochmal ausgerichtet alles wieder gut. Sachen gibt’s…

Upsi – was ein Bullshitfehler… Zum Glück bist du dahinter gekommen…

Viele Grüße

Jörg

Hallo Jörg,

Gab es nicht Probleme mit der Fritzbox Update und dem ESP32 (WT-ETH01).

Ist das mittlerweile gelöst?

mfg

Tobi

Hi Tobi,

korrekt. Ist immer noch ungelöst, wobei ich mich jetzt schon seit paar Wochen nicht mehr intensiv damit beschäftigt habe…

Viele Grüße

Jörg

Hi,

danke für den interessanten Beitrag!

Ich habe auch eine Arostor und schalte die beiden SG Ready Kontakte über Schaltkontakte vom Miniserver.

Wenn du den Drehknopf der BWP ein paar Sekunden gedrückt hältst, kommt man in ein “geheimes” Menü mit allen interessanten Temperaturen und auch Infos über den Schaltzustand der SG Ready Kontakte. So muss man sich nicht immer in das Installationsmenü hangeln.

Wo hast du die drei Temperaturfühler untergebracht? In eine dieser 2 Hülsen wo auch der interne Fühler drin steckt?

Bei mir sind beide Hülsen “besetzt”. Ein mal durch den Vaillant Fühler und in der anderen Hülse steckt der Fühler meiner Gastherme über die ich Warmwasser mache wenn nicht genug Sonne da ist.

@Jörg Mich würde auch interessieren wo die zusätzlichen Temperaturfühler untergebracht sind.

Hi Mark und Tom,

genau. Die Temp des Warmwassers messe ich über einen Fühler, der in diesen hohlen Metallstab (Hülse) eingeführt wird. Und zwei weitere Fühler habe ich jeweils direkt neben den Originalfühlern der BWWP einfach mit einem Kabelbinder befestigt. Der eine ist direkt am Ansaugrohr und der zweite vor dem Absaugrohr verbaut. Evtl. rüste ich nochmal zwei Sensoren nach, um die Vor- und Rücklauftemperaturen auszuwerten, mal sehen. Dazu fehlt mir noch eine vernünftige Befestigung der Sensoren am Metallrohr, sodass ich die Temperaturen exakt messen kann. Evtl. hat hier ja jemand eine Idee…

Ich habe OneWire-Fühler vom Typ DS18B20 verbaut, die man easy am ESP-Controller “in Reihe” anschließen kann. Also minimaler Verkabelungsaufwand.

Den Fühler meiner Fernwärme, welche als externe “Zuheizer” für die BWWP jetzt im Winter fungiert, habe ich vorher entfernt. Das habe ich ja glaube ich im Blogpost beschrieben. Ich emuliere quasi das Temperatursignal der Fernwärme über einen Widerstand, der über ein Relais variabel verändert werden kann. So kann ich vorgeben, dass es entweder “heiss” ist und nicht zugeheizt werden soll oder eben “kalt” und dann läuft die Fernwärme los…

Viele Grüße

Jörg

Hi,

super Beitrag. Eigentlich bin ich aufgrund der SmartSteuerung auf deinen Beitrag aufmerksam geworden, da wir nun auch eine AroStor BWWP haben.

Sehr gelungen finde ich auch deinen Filteraufsatz (: Kannst du mir eventuell die Vorlage deines Filteradapters zur Verfügung stellen, so dass ich mir das auch mit einem 3D Drucker ausdrucken kann? Wäre super! Danke schon mal.

Hi Björn,

dank dir! Mittlerweile haben Leo und ich sogar schon ein PCB entworfen, um alle notwendigen Ansteuerungskomponenten auf einem Board unterbringen zu können. Siehe hier: LIVE Platinendesign mit Leo @TipsTricksMore

Ist gestern bestellt worden und sollte in 1-2 Wochen eintrudeln. Sofern es funktioniert, hätte ich insgesamt vier Boards abzugeben (da Mindestbestellmenge 5 war). 🙂

Das stl-File habe ich im Blogpost nachgeliefert…

Viele Grüße

Jörg

Hi Jörg,

bin mal gespannt, ob das mit deiner mit Leo designten Platine so klappt, wie du es dir vorgestellt hast.

Falls nicht: Deine Wärmepumpe ist von Vaillant und hat vermutlich wie alle Heizungsgeräte von Vaillant eine “eBUS-Schnittstelle” (siehe vermutlich hier auf deinem Bild ganz unten links https://meintechblog.de/wp-content/uploads/2023/11/Arostor-Platine-Schaltkontakte.jpg)

eBUS ist ein Bus-System auf dem zwischen Heizungskomponenten (Heizungsregelung, Brenner, Wärmepumpen, Mischermodule) Daten seriell übertragen werden.

Jemand hat sich die Mühe gemacht und das von Vaillant verwendete Protokoll zu dekodieren und für verschiedene Geräte von Vaillant existieren schon Message Defintionsdateien (https://github.com/john30/ebusd) mit deren Hilfe man die Parameter/Messdaten für sein Setup angezeigt bekommt. Leider gibt es keine Übersicht, welche Geräte schon support haben.

Eventuell kannst auch du mit einem eBUS-Adapter für ca. 25€ auf die Daten deiner Wärmepumpe zugreifen? Auf deinem Bild scheint der Busanschluss ja mit einer anderen Regelung / Steuerung verbunden zu sein.

Hardwaretechnisch braucht man nur so einen eBUS-Adapter + irgendeinen Raspberry Pi. Die Daten können dann vom Pi bzw. dem auf diesem installierten eBUS Daemon (ebusd) per MQTT an die Hausautomation geschickt werden.

Hardwaretechnisch ist der Aufbau sehr easy. Die Software (der Daemon) erfordert aber schon sehr viel Einarbeitung.

Bin mir nicht sicher, ob deine BWWP da überhaupt unterstützt wird und die wirklich auch diese eBUS-Schnittstelle hat, aber das Investment zum Auslesen ist nicht besonders hoch.

Nur so als Idee.

Hi Till,

danke für deinen Input! Das mit dem eBus war mir konzeptionell bekannt, mit deinem Github-Link könnte ich das Ganze denke ich einfach mal ausprobieren – danke dir! Einen passenden eBus-USB-Adapter müsste ich sogar noch irgendwo rumliegen haben…

Viele Grüße

Jörg

PS: An meiner aktuellen Lösung finde ich sehr charmant, dass ich die Temperaturwerte auch dann auslesen kann, wenn die Vaillant komplett vom Strom getrennt ist und kann ggf. auch weitere Temperatursensoren anschließen, um den Vor- und Rücklauf messen zu können. Aja und die Fernwärme kann ich auch noch ansteuern über das Relais. Aber ne “Hydridlösung” mit eBus parallel wäre dennoch sehr cool…

Hallo Jörg,

ja stimmt schon. Damit kannst du die WP natürlich direkt vom Netz trennen und trotzdem weiter messen. Vorteil der eBus-Abfrage ist, dass du mit den gleichen Werten arbeitest, die auch die WP benutzt und du vielleicht noch andere Werte wie Arbeitszahl, Betriebsstunden etc aus der WP auslesen kannst (weiß nicht was bei deinem Modell möglich ist). Eventuell sind da noch ganz interessante Messwerte enthalten, die man tracken könnte oder Parameter, die remote gerne ändern möchtest (schreibend).

Nachteil von ebus(d) allerdings:

Die csv-Botschaftsdefintionsdateien (https://github.com/john30/ebusd-configuration/tree/master/ebusd-2.1.x/de/vaillant) und die Bedienung des eBUS-Daemon zu verstehen ist nicht ganz trivial. Leider ist die Dokumentation (im Github-Wiki des Daemon) nicht ganz einfach zu verstehen, weil das Programm mittlerweile sehr gewachsen ist und die Hilfe nur sehr knapp für einzelne Befehle nur sehr kurz gefasst ist.

Folgende Befehle haben mir am Anfang sehr geholfen:

“ebusctl info” – um zu sehen ob der eBUS-Daemon selbst eine oder mehrere vorhandene Botschaftsdefinition gefunden hat, die für deine Geräte passen.

“./contrib/scripts/readall.sh” – damit er alle möglichen Botschaften aus einer möglicherweise gefundenen Botschaftsdefintionsdatei einmal ausliest ( entspricht “ebusctl read” für alle Botschaften aus dieser Datei).

Falls nicht alle Botschaften dekodiert werden können (Logeinträge mit “unknown Message), nicht wundern! Das ist auch bei weit verbreiteten / älteren Geräten so. Hat mich erstmal komplett verwirrt. Leider mussten da scheinbar empirisch alle Botschaften händisch dekodiert werden und für manche fehlen einfach die Informationen was die Bytes darin bedeuten. Es wurde enorme Vorarbeit geleistet.

Ich würde an deiner Stelle parallel beide Ansätze verfolgen. So lange deine Platine sowieso noch nicht da ist und ein eBUS-Adapter scheinbar schon vorhanden ist. Für den eBUS-Daemon braucht du keinen dedizierten Pi. Bei mir werkelt dafür sogar nur ein Pi 1b. Einfach den Daemon installieren + libmosquitto-dev für MQTT-Support per apt-get install.

Da ich mich auch gerade mit dem eBUS + Logging beschäftige, dachte ich, ich schreib dir hier gleich mal einen Roman darüber. Das hilft mir auch es etwas zu verinnerlichen :).

Gruß Till

Tolle Arbeit machst du!

Danke dir!

Hallo Jörg,

es geht um den Dallas DS18B20, der in die Tauchhülse eingeführt wird, in dem auch der Sensor von Vaillant für die Wassertemperatur drin sitzt.

Bei mir passt der 5 mm breite Dallas nicht hinein – es ist einfach kein Platz dazu da.

Wie hast du das geschafft?

Viele Grüße

Gisbert

Das letzte Mal, als ich das Problem hatte, habe ich das auf die brachiale Art gelöst: alles Andere raus, DS18B20 rein, alles Andere wieder rein.

Wenn das auch nix hilft, bleibt nur, ein geeignetes Thermoelement zu verwenden und die resultierende Spannung mit einem ausreichend genauen I²C-ADC zu messen. Den DS18B20 braucht man trotzdem, weil man zur Temperaturberechnung eines Thermoelements die der Anschlussstelle wissen muss.

… die Frage, ob der Vaillant nicht einen Modbus hat, über dem man an den Temperaturwert kommt, erübrigt sich wahrscheinlich …

Moin, hier bin ich wohl im absouluten Technikerchat gelandet. Habe die BWWP VWL B 200/5 am Wochenende auf der ABF gesehen. Laut Preischeck gibt es sie aktuell für 2300€. Plus Montage. Was mich wirklich interssiert ist der Jährliche Stromverbrauch der BWWP. Ich habe ne PV-Anlage, die aber zu klein sein wird, zumal ich mir im Sommer ein Hybrid Auto gekauft habe und jeden Tag Strom lade. In den Sommermonaten speise ich aktuell ein. In meinem ersten Jahr mit der PV habe ich rd. 3500 kw eingespeist (weitetgehend ohne Hybrid), Da bleibt nicht viel über. Eine weitere PV will ich auf meinem Fachwerkhaus nicht aufs Dach bauen. Das Dach ist 70 Jahre alt und müsste erst eingedeckt werden. Also stellt sich die Wirtschaftlichkeitsberechnung nach Verbrauch und Strompreis. Aber dieser Teil soll ja erst in einem späteren Blog folgen. Ich habe dann erschwerender Weise noch eine vermietete Einliegerwohnung mit gemeinsamer Heizung und WW. Das ganze Haus auf Wärmpumpe umzustellen wäre mein eigentliches Ziel, aber ich habe 300 qm Wohnfläche plus 100qm Ausbaureserve. Da wird eine WP nicht reichen.

Auf jeden Fall ist das eine sehr interessanter Blog! Auch wenn ich vieles davon nicht verstehe. Aber das macht mein Klempner dann hoffentlich…

Gruß Torsten

Schau mal auf YouTube unter @SonnenPerle , er hat die Vaillant (270er Version).

58kWh im Monat Jan bei 2647l Wasserverbrauch.

Ich würde mir auch gerne die 200er kaufen aber es wird vermutlich eine Sanier Duval (baugleich, gleicher Konzern) mit 270l um ca 2100€.

Wir sind ein 3 Personen-Haushalt.

Die 200er wird in Österreich nicht mehr verkauft bzw kostet mich die um die 2700€ im Internet, und ich kann bei der 270er mehr Wasser “vor”-speichern.

Wir verbrauchen mit 5 Personen etwa 15m³ Wasser (Kalt und Warm zusammen, hab keinen Zähler für rein Warmwasser) pro Monat und unsere aroSTOR VWL B 270/5 verbraucht für die Warmwasserbereitung etwa 130-150kWh.

@Mark Zufrieden mit dem Gerät?

Wir verbrauchen derzeit ca 8m3 pro Monat (3 Personen) Wasser.

Warmwasser habe ich leider auch nicht seperat.

Wie hast du die WP eingestellt?

Also Zeitprogramm und ähnliches.

Richtig, ich habe den Fühler der Therme in die BWP gesteckt und die WW Soll Temperatur in der Gastherme etwas höher gestellt als die Soll Temp der BWP.

Wir haben die BWP jetzt etwa ein Jahr und ich bin bis jetzt zufrieden. Die Bedienung am Gerät ist über das popelige Display etwas nervig, aber da muss man später ja nicht mehr dran.

Die BWP läuft bei mir ausschließlich mit PV Überschuss, wird das Wasser zu kalt und es ist keine Sonne da, übernimmt die Gastherme über die Heizschlange. Brauchten wir aber nur im Winter, wo die Gastherme eh läuft. Sollte sich das Verhältnis der Gas- und Strompreise ändern, könnte ich aber flexibel auf “Strom-Only” Warmwasser umkonfigurieren.

Super, Danke!

Wie machst du das, das die Gastherme heizt und die WP das mitbekommt?

Es gibt ja einen Kontakt in der WP, nur wüsste ich nicht wo ich die bei meiner Vaillant Gastherme ecoTEC plus mitteilen könnte.

Meistens (was ich so im Internet gelesen habe) wird einfach der Fühler der Gastherme in den Speicher-BWP gesteckt und die Zeiten angepasst.

Hallo Jörg,

hab mit interesse deinen Beitrag zum Tausch deines Warmwaserbehälters zu der AROStor BWWP gelesen.

Ich habe das gleiche vor, mit Anschluss meiner PV ANlage und Gastherme/ Holzvergaser.

IM PV Forum habe ich viele Fälle von Kompressorschäden und undichtigkeiten bei der Wärmepumpe gelesen. Angeblich in den Jahren 2020-2022, danach sollte der Zulieferrer der Kompressoren gewechselt worden sein.

Dein Beitrag ist aus 2023, ist deine Wärmepumpe aus 2023? Wie lange läuft diese jetzt und vor allem ohne Fehler ?

An die Anbindung ans smart home will ich mich auch machen, mit deinem Beitrag als Vorbild.

Wichtig ist aber erstmal, läuft das Gerät gut.

Würde mich freuen eine entsprechende Antwort zu der Nutzung der BWWP bei dir zu erhalten und ob Fehler aufgetreten sind.

danke

gruß

Thorsten Knabe-Heering

Ich bekomme meine Saunier/Duval 260l baugleich Vaillant Arostor am Montag und wird Dienstag eingebaut.

Habe keine bessere Alternative zu diesem Preis gefunden.

Die Kompressorschäden dürften erledigt sein.

Hallo Jörg,

Ich habe die Steuerung der arostor mit zwei Shelly1Plus + Aufsteckadapter für Sensoren + 3 der gleichen Temperatursensoren realisiert.

Erfüllt natürlich nicht deine beiden Anforderungen ( LAN, stromlos BWWP) ist aber ohne große kabelei und mit nur 2 devices realisiert.

Den Strom hab ich mir von der Hauptplatine gemopst und die Shelly direkt daneben verstaut. Was aber echt blöd ist, den zusätzlichen Fühler in das Fühlerrohr zu fummeln. Hab dazu die Außenummantelung des Fühlerkabels auf 50cm Länge entfernt(puh!). Dann ging es gerade so.

Die Temperaturen und schaltzustände hab ich dann im Iobroker zur Verfügung und hab mir ne eigene Hysterese über den 1. Schaltkontakt realisiert ( schaltet bei <=48 Grad ein und geht bis 54 grad).

Eigentlich könnte man mit nem 3. Shelly die WP auf der Platine abschalten, ohne, dass die shellies ausgehen, dann hätte man fast die gleichen Funktionen wie du – bis auf das WLAN 😎

Gruß Alex

Es gibt eine zweite Tauchhülse hinten für einen zusätzlichen Temperatursensor! Dort habe ich einen Shelly Fühler (auch ohne Mantel) plus den Fühler meiner Gastherme.

Danke für den Tipp! 😎

Vlt noch nen Fühler auf ne zweite Höhe setzten? 🤔

Da kommen mir doch gleich Ideen….

Hallo zusammen,

ich habe diese BWWP ebenfalls verbaut und bin ein wenig genervt, dass ich in Summe drei Shelly’s brauche um die verschiedenen Temperaturen zu messen (Kessel, WW Ausgang, Zirkulation Eingang), die Leistungsaufnahme der BWWP zu messen, die Eingänge zu schalten und zusätzlich eine Zirkulationspumpe zu schalten. Anscheinend bin ich nicht der einzige, daher überlege ich, ob ich eine Platine entwerfe, die alle gängigen Anforderungen erfüllt und es erleichtert die BWWP smart zu machen…

Gibt es da Interesse dran? Ich würde die Platine dann auch gerne der breiten Masse zur Verfügung stellen…

Was wären eure Anforderungen? Wifi oder lieber LAN, Anschlüsse für wieviele Sensoren? Wieviele Schaltausgänge? Wieviele Ausgänge mit Leistungsmessung? Was braucht ihr noch, was ich nicht eingebaut habe?

Bisher hatte ich eher daran gedacht, „nur“ die Anschlüsse zu erleichtern und die Daten per MQTT weiter zu reichen. Oder sollte die Platine mehr Logik enthalten?

Simon

Also ich benötige nur die Warmwasser Temperatur.

Damit schalte ich eigentlich nur das Relais 1 wenn ich genug PV habe.

Zirkuation mache ich unabhängig mit Vortex Brauchwasserpumpe BlueOne BWO 155 V SL AUTOlearn im Modus 1.

Regelung mache ich über Loxone.

Alter Artikel aber falls du es noch nicht gefunden hast: Die Wassertemperatur kann man auch ohne Fachhandwerkerebene anzeigen, dafür einfach einen “Longpress” auf den Drehdrücksteller bis das Menü erscheint (3-4s etwa). Dann kommt man direkt zu den Messwerten, ganz ohne Menü durch zu klicken.

Zumindest etwas komfortabler, aber natürlich großer Misst dass der Sollerwert anstelle der Istwert angezeigt wird auf dem Hauptbildschirm.

Aber eine Frage habe ich: Im Winter hat meine Vaillant aroSTOR VWL B 270/5 eine Verdampfertemperatur von 6°C und keine Abtauvorgänge. Im Sommer (Jetzt) fängt sie an, dass der Verdampfer -2°C kalt wird und 1-3 Abtauvorgänge pro Tag hat. Dabei läuft der Lüfter für genau 20 Minuten weiter, aber der Kompressor schaltet aus. Hattest du sowas schon mal? Kannst du bestätigen, dass dein Verdampfer im Sommer bei wärmerer Umgebung auch Kälter wird als im Winter? Was ist denn deine Verdampfertemperatur, dass ich irgend einen Vergleichswert habe. Danke wenn du mir hier Infos geben könntest wie sich deine verhält oder ob meine Kaputt ist nach 7 Monaten.

Hallo Raven,

ich schätze, dass du wie in meinem Fall zu wenig Kältemittel im System hast.

Die Auswirkungen sind folgende:

– Die Leitung links neben dem Kompressor, die in den Wärmetauscher geht, ist im Betrieb vereist.

– Beim Wärmetauscher werden max. die 2~3 ersten Kupferrohren kalt.

– Die Temperatur der ausgeworfenen Luft ist kaum niedriger als die Umgebungstemperatur. Wenn die Wärmepumpe ordnungsgemäß funktioniert, beträgt diese Temperatur 8~10°C niedriger als die angesaugte Luft.

– Die Wärmepumpe benötigt statt 500W nur noch 400~450W.

– Im Betrieb läuft wie von dir beschrieben der Lüfter ohne den Kompressor für eine kurze Zeit (20 min könnten hinkommen).

– Die Wärmepumpe läuft gefühlt den ganzen Tag ohne merklich Temperatur beim Wasser zuzulegen. Bei intakten Gerät sind es 3~5 Stunden, je nach Wasserverbrauch und Zirkulation, wobei die Zirkulation in meinem Fall mehr Energie benötigt als der Verbrauch.

Ich hab seit gestern ein Austauschgerät, nachdem die oben beschriebenen Fehler 2x aufgetreten sind.

Viele Grüße

Gisbert